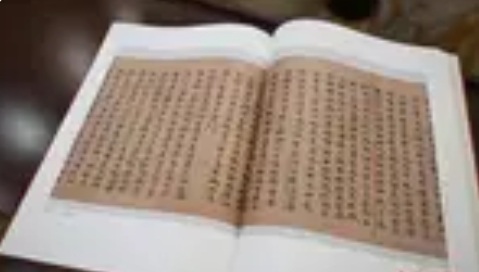

《辽宁省博物馆藏敦煌文献》由上海古籍出版社正式出版,并在沈阳举行首发式。这部历时两年编纂的鸿篇巨制,首次系统刊布辽博收藏的110余号敦煌文献,以1400余幅全彩图版与翔实考释,为学界打开一扇通往敦煌文明深处的窗口。

孤本重光:填补历史的空白

辽博所藏敦煌文献以质量精优、版本珍贵著称。如《大乘起信论广释》卷上,是目前唯一存世的该经卷首部佚文;《菩提达摩和尚碑文》全本,为禅宗思想史研究提供关键物证;《归文诗四首》更补入唐五代文学新篇。这些文献中,90%系首次完整公开,部分与英、法、俄等国所藏形成缀合关系,如与国 家图书馆藏《妙法莲华经》的拼接,揭示了古代文献的跨国流传轨迹。

技术赋能:让古籍“活”在当下

项目采用毫米级扫描与全彩印刷技术,实现文献的文物级还原。上海古籍出版社社长吕健指出:“高清图版让大众能‘触摸’千年文物,数字化手段平衡了保护与利用。”这种“保护为先、整理为要、利用为本”的理念,贯穿于定名、题解、录文、校勘的全流程。主编郭丹团队更实践跨国缀合研究,如通过法国国立文化遗产局的微生物防治技术,解决脆化泥质地仗层加固难题。

学术意义:从边缘到中心的拼图

辽博文献的整理,被视为国内散藏敦煌文献系统出版的里程碑。敦煌研究院院长指出:“这些边缘碎片的归位,让敦煌学的拼图更完整。”书中对《圣历碑》《六字真言碑》等石刻的解读,结合莫高窟第332窟的考古数据,还原了唐代多民族交融的历史场景。而《全天星图》的数字化复原,更以毫米级精度呈现古代星象,为科技史研究提供新视角。

文化传承:守护与创新的双重使命

首发式上,辽博同步展出“在辽宁遇见敦煌”特展,260余件展品包括李浴手稿、乌密风壁画临本等,90%为首展。这种“展研结合”的模式,呼应了敦煌学“从洞窟到书房”的转型趋势。正如郭丹所言:“我们守护的不仅是文献,更是文明交流的密码。”当《恪法师第一抄》的草书经典以高清图版呈现,千年前的笔墨精神,正通过数字化手段注入当代文化血脉。

从罗振玉的“呼号抢救”到今日的全球共研,《辽宁省博物馆藏敦煌文献》的出版,不仅是对历史的致敬,更预示着敦煌学新纪元的开启——当散落的碎片在数字时代重聚,中华文明的永恒魅力,终将穿透时空,照亮未来。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。